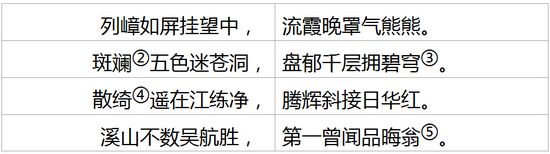

屏嶂①铺霞

清·贺世骏

【注释】

①[屏嶂]即屏山,位于江田镇三溪村潼溪之畔。屏山绵亘数里,像一座天然屏嶂。每当夕阳西下,晚霞舒艳,一抹在山,山铺积锦,江散绣绮。朱熹在对这景致情有独钟,他在紫阳阁讲学期间,勒“溪山第一”四字予以评价,《长乐县志(民国版)》的《屏嶂铺霞》就是对这景致最好注脚:“县治东南三十里,曰三溪村。鼎水分流,人居夹岸。沿溪而上,历搏纱、破石诸潭,有九仙洞、归愚洞、天龙井。举头天半,群青攒翠,绵亘数里者,屏嶂也。朱文公赏其胜概,勒‘溪山第一’四字。时当夕阳渐微,明霞舒艳,或一抹在山,或万叠映水,齐薄汉之孤鹜,映垂天之彩虹,仿佛地域建标,澄江散绮,不独王子猷山阴道上叹奇绝也。”“地灵”必然“人杰”。三溪村人才辈出,在长乐地区有口皆碑,现只提出三位出类拔萃的人物。第一位苏轼为其写传记的潘仁杲(906-974);第二位范仲淹为其写传记的潘衢(986-1052);第三位天下奇才潘大临(大临系三溪潘氏第十世,迁往湖北黄州齐安县)。1999年,三溪村荣获福建省首批历史文化名村称号。②[斑斓]灿烂多采。例五彩斑斓③[碧穹]音(bì qióng)青绿色的天空。④[绮(qǐ)]有花纹或图案的纺织品。例:绮罗。有时当“美丽”说,例:绮丽。⑤[第一曾闻品晦翁]这里指朱熹勒“溪山第一”四字。晦翁系朱熹号。朱熹(1130-1200)字元晦,后改仲晦,号晦菴、晦翁,晚号遁翁、云谷老人、沧州病叟。庆元初年,朱熹为避“伪学”之禁,一度寓居长乐,曾在江田灵峰寺、潭头二刘龙峯书院、三溪紫阳阁等处授徒讲学。乡人学子从游者众,朱子晚年为理学在长乐的传播献出了毕生的精力。

附录1:

殿中丞传

苏 轼

殿中丞潘仁杲,字弥明,太子司议郎季翱之子也。生于唐天祐三年丙寅(906年)之岁。开运(944-946)后晋钱氏,兼有闽越,公以俊才,充郡文学,辟功曹参军,累迁至秘书郎。适圣宋隆兴,郡藩效命,公慨然曰:“钱氏外虽忠顺,内实奢僭今真主登明选公,众贤汇集,而吾崎岖下国,戴盆望天,亦何颜曳裾以求斗食乎?”遂解组还里,笑傲泉石,左琴右书,淡如也。

司议先有精舍,著于溪潭之上,公暇日,则角巾藜杖,徜徉其间。时思月觐,不懈益虔,乃疏蒙葺,正兀臬鲜漫漶,华其中以溢其外,名以“报先”,昭不忘也。复捐金四十万,构寺于溪之南,晨钟夕板,皆所资给,意为子孙福之所兴焉。里谚曰:“工寺方张,植福穰穰。嗣世其昌,于潘有光。” 公闻而笑曰:“福田施报,理或有之。若施而必求其报,非余所敢知也。”

既而,公长子吉甫举端拱元年(988年)进士,委质中朝,

故曰福兴,果跻通仕。祥符初(1008年),有双笋生于报先寺殿砌,是岁,公之孙徵、衢联名登第,桑梓改观,人咸异焉。

皇祐五年(1053年),整继登进士。熙宁九年(1076年),鲠又登进士。元丰八年(1085年),震又登进士。震因为诗,遗弟季曰:“长乐闽中郡,吾宗一派强。瑞呈双笋竹,各显二难乡。地望青龙摄,星缠古石荒。子孙相继出,祖道此重光。”

公以开宝七年(974年)五月念三日终于正寝,享年七十。祥符五年(1012年),封大理寺评事;七年,赠大理寺丞;九年,赠殿中丞。娶林氏,累封安远县太君。子三人:曰吉甫、吉士、吉询。

附录2:

殿中丞屯田郎中传

范仲淹

田郎中讳衢,字子庄。工部侍郎之次子也。少颖悟。大中祥符元年(1008年),登进士甲科。时福唐儒风未盛,每岁赐第,与胪唱者十数人,而公与徵兄联名,闽人以为创见。遂改乡安时为二难、里归义为同荣。公时在京师,赋诗云:“吾皇临御搆英才,亲选文章不用媒。一举莫言容易得,十年曾负苦辛来。谢恩北阙蝉联立,赐宴西园雁序回。严任蜀川慈住越,好音书札两头开。”公初任南雄州判官,次任宣城幕职教官,三任知县。天圣四年(1026年),除殿中丞,赐五品服,出通判安州。闻者相语曰:此乃世为中丞潘氏乎?先是,公之曾伯祖季荀,任唐为御史中丞;公之祖仁杲,累官殿中丞;祥符中,公之父吉甫,复守殿中丞;至是,公又除殿中丞,四代通籍乌府,故时论为之歆艳。未几,召入词部员外郎,满岁,改职方郎中,通判黄州。以覆狱失出。罢归田里

皇祐二年(1050年)大享明堂,公复为屯田郎中,出知永州。属夷獠侵扰湖、湘,公应办军事,夙宵尽瘁。秩满,改知汀州。公自念宦游日久,欲得便郡,为过家计。乃上表乞泉州云:“臣前知永州,供应山下军需三十余万,本路安抚司保明乞与酧奖。寻奉圣旨,与大藩知州札,送审官院,为审官院例无大藩缺,次遂依常调,复奉还邦。陛辞之日是,再自陈叙,又蒙密院札子,付身照会,即候今任,得替与大藩知州。切念臣族绪单平,素无阶授,偶缘薄技,获第先朝,出身四十余年,历官一十三任,淹回仕径,纡缀朝绅,虽蔑著于能名,亦粗守乎勤节。以至进参郎署,出赞郡僚,殆二十年,蹭蹬不振者,由间膺中旨,覆狱邻邦,事涉危疑,失于讯逮。寻缘公座,久处殿科,炎凉屡更,牵复旧职,以觏圣明之治,审无他恶之肠,洗以恩波,委之符属湖湘之地。夷獠犯疆,臣之守封土,最当要路,王师讨伐,军焉屯居,而臣夙夜苦心,悉力供膳,谋略虽短,忧劳亦深。朝廷责其有成,帅臣知其尽瘁,因条绩状,具闻黈聪。旋奉喻旨,特推恩典,而宸旨荐降,赏命未行。今兹守麾,诚为乐土,赴官之始,举族知荣。以臣生本闽人,老见乡村,揣臣之分,为幸已多,然于孤远之怀,迫在衰迟之齿,若其满任,固当引年。伏望陛下录以寸劳,悯其不遇,俾分优寄,移守介藩。臣年事虽高,而心虑未耗,桑榆暮景,尚或可收雨露深恩,敢希不次。臣伏见泉州见有满阙,未曾差人,欲乞检会前项圣旨,就移一任,以养余年,臣无任云云”。得旨知建州,廪禄足以振亲。旧秩满东归,囊无余赀。惟衣被书籍数箧而已,当路慨其清廉。辟知兴化军。以疾作,卒于官舍,享年六十有七。嘉祐五年(1060年)八月葬于甘泉寺侧。公自幕府以至典麾,凡三十余考,所至称治,民讼寝息,政声洋溢。去皆见思。虽古之良吏,不能过也。三子:直、丕、革。

附录3:

“天下奇才”潘大临(1048-1108)

2003年6月,美国纽约华人团体委托纽约诗词学会向社会征诗,诗题为《满城风雨近重阳》。要求写一首七律诗,将“满城风雨近重阳”成为七律诗中的一句(放置在一、二、四、六、八句皆可)。一石激起千层浪,纽约华人纷纷拿起笔表情达意,最后被《诗画琴棋雅集》一书收录了22首。

“满城风雨近重阳”,取自何人之诗句呢?他就是被黄庭坚称为“天下奇才”的三溪潘大临。

潘大临,字邠老,长乐三溪人。曾任翰林学士,与苏东坡、黄庭坚、谢无逸等名士过从甚密,经常在一起切磋诗艺术,精益求精。他们对潘大临的诗,给予很高的评价。黄庭坚更是佩服得五体投地。他说:“潘老早期得诗律于东坡,天下奇才也!”(引自《豫章黄先生文集》)。有一天诗人谢无逸向潘大临求最近的诗作,潘回信说:秋天景物,件件都是佳句,可惜被俗气遮盖。昨天小睡,听林中风雨声,在壁上题了一句“满城风雨近重阳”突然催租人来,打断了诗兴,只有这一句寄奉(见宋·惠洪《冷斋夜话》四卷),仅仅一句诗,可抵得上千句诗。1000多年后的今天,远隔重洋的美国诗词学会还以该诗句为题征诗,这充分说明这句诗的魅力,也印证了诗人赵蕃对这句诗的评价:“好诗不在多,自足传千古。”

潘大临隐居黄州,他曾应试不第,没有入过仕途。苏轼“奋厉有当世志”,敢于抨击时政。结果,苏轼被以谤讪新政的罪名入狱,经过中外臣僚的营救,保住了生命,被贬为黄州团练副使,元丰三年(1080)二月苏轼到达黄州。在黄州时,苏轼新认识了陈慥、古耕道和潘大临之叔潘丙。于是潘大临就跟苏轼学诗,平时经常跟苏轼、黄庭坚等一批文人墨客出游,足迹踏遍黄州周遭的山山水水。从此他的诗作有了长足的进步。

潘大临诗作最大的特色:首先,寄情于景,感情真挚;其次,笔力雄健;第三,结构严整,对仗精工。黄州濒临大江,赤鼻矾的石壁直插入江,地势险要。潘大临曾伴随苏轼在此游览。宋哲宗绍圣二年(1095)秋天,潘大临来到这里。这时苏轼被贬至罗浮山(在今广东),黄庭坚被贬至黔州(治所在今四川彭水)苏轼和黄庭坚这两位诗坛泰斗,都是诗人的良师益友,而今远适万里。潘大临故地重游,睹景生情,怀旧之心油然而生:“百鸟没飞烟,微风逆上船。江从樊口转,山自武昌连。日月悬终古,乾坤别逝川。罗浮南斗外,黔府若何边?”(《江间作四首》其一)。

潘大临的诗作影响深远。南宋伟大诗人陆游,以能寻读到潘大临的诗作为幸:“潘邠老诗妙绝世,恨不见其字,今见此卷,无复遗恨矣!”(渭南文集·卷二十九《跋潘邠老帖》)。理学宗师朱熹对潘大临的言简意赅的诗句赞不绝口:“潘邠老有一诗一句说一事,更成甚诗。”(《朱子语类·卷一百四十》)。可惜的是潘大临的作品大半已佚。现在尚存的作品只有二十多首诗和那句脍炙人口的“满城风雨近重阳”。

潘大临有如此“奇才”,就凭借祖籍地及其父居住地——三溪的自然造化之力、文化积淀之功。

长乐的三溪环境优美,山川俊秀,地灵人杰,人才辈出。唐代有潘、陈、董、廖四姓在这里繁衍生息。其中潘姓源远流长,枝繁叶茂,潘吉甫(第六代),字干臣,仕吴越归宋,终国子博士。他为官后,其子潘衢(第七代),宋大中祥符元年(1008)进士及第,知同安县,累迁检校屯田郎中,历知兴化军、建州军州事,最后举家寓居黄州。潘衢声名卓著,范仲淹为他作传。范仲淹在《殿中丞屯田郎中传》中,对他的为人为官给予很高的评价。潘鲠(第九代),字昌言,潘大临的父亲,又回到故乡长乐三溪,从名士周希孟受学,登元丰二年(1079)进士。为官后复回到先祖寓居地黄州齐安镇,于是其子大临、大观就生活在黄州。这情况,民国版《长乐县志》也有记载。

三溪出了个“天下奇才”潘大临,三溪历史文化名村的称号当之无愧。

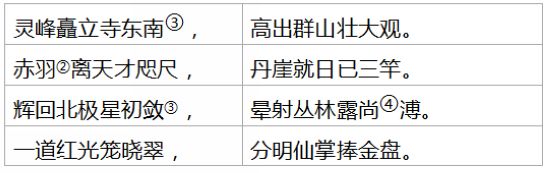

灵峰①迎旭

清·贺世骏

【注释】

①[灵峰]位于江田镇天池山东北向有座龙翕山。据传有龙曾在这里出现,因而得名,后改为“灵峰”。灵峰雄视东海,每当天朗气清,曙光初露,站在山上,极目远眺,只见海天相接处,一轮红日冉冉升起,流光溢彩,气势磅礡。江田地区得天独厚的风水宝地。自古陈、谢、梁三族并驾齐驱, 人才辈出。南阳陈氏族人重教,历代忠臣名宦辈出。“一门三举三内翰”“父子两尚书”“七笏朝天”“一门七进士”等,名噪江南,号称:“吴航望族”。谢、梁两族石破天惊,也出了出类拔萃人物。其中《四库全书》收录谢杰、谢肇淛和梁春晖、梁珪父子的著作。楹联大师梁章钜也被《辞海》收录。②[赤羽]火红色的鸟。③[北极星初敛]北极星刚隐没,太阳就出来了。④[溥(tuán)]雾多貌。

附录1: 《四库全书》中的江田人

谢杰(1538-1605),字汉甫,号绎梅,江田人。明·万历二年(1574)进士,官至户部尚书。多次造船出海,并著《使琉球录》六卷。国王每宴使者,皆有宴金赐与,是彼国旧例。公却之,国王为之建“却金亭”。《四库全书》史部收其《使琉球录》二卷。

谢肇淛(1559-1624),字在杭,号武林。祖籍江田,先世迁居福州。明·万历二十年(1592)进士及第,官至广西按察使右部政使,博学多才,著作等身。《四库全书》史部收其《史觽》十七卷、《滇略》十卷、《北河纪略》八卷、《纪余》四卷、《长溪琐语》一卷;子部收其《文海披沙》八卷,集部收其《游燕集》二卷。

梁春晖,字时皇,号淑三,江田人。乾隆乙酉(1765)恩贡。一生治学严谨,教书育人,杜门不出,授徒讲学终其身。所著《云龛遗稿》为雍正所钟。《四库全书》集部收其《云龛遗稿》1卷。

梁珪,字至铉,号雪园,江田人,春晖子。清乾隆乙酉(1765)恩贡。学问见长,口若悬河,胸怀坦荡,开公见诚,常游南北,以诗抒情,其《雪园诗集》留芳于世。《四库全书》集部收其《雪园诗集》6卷。

附录2: 《辞海》中的江田人

《辞海·梁章钜条》:“梁章钜(1775—1849)清文学家,字闳中,又字茝林,晚号退庵,福建长乐人。嘉庆进士,官至江苏巡抚。综览群书,熟于掌故。喜作笔记小说。也能诗。著作颇多,有《文选旁证》《制义丛话》《楹联丛话》《浪迹丛谈》《称谓录》《归田琐记》《藤花吟馆诗钞》等。

附录3: 开来桥遐思

长乐七中坐落在江田天池山下。校园内有一个气魄宏伟、壮阔的广场。广场南面一条小河穿越而过,把校园一分为二。河两旁整齐的高山松亭亭玉立,婀娜多姿,别有一番神韵。小河那边的巨大草坪,芳草萋萋,绿意盎然。有三座姿态各异的桥梁横跨河面。中间一座花岗岩构造台阶亭台式的桥,桥栏设计新颖,别具一格。桥栏中间镌刻“开来桥”三个字。陟桥南眺,壮观的综合实验大楼展现眼前,它与教学楼隔河相对,两者是七中亮丽的风景线。综合实验楼后面的山上花园,曲径通幽,岩石嶙峋,树木成荫。在山坡上、道路旁,时有学生手捧书本在晨读……校园周围山峦簇拥,绿木参差。天池山上灵峰独秀,烟光凝聚,神韵依然。尤其是在月明之夜,伫足桥头,仰望天上明月,俯观微澜碧水,耳听琅琅书声,身临其境,遐思悠悠,难免产生种种情愫。我想起了五百多年前长乐主脉六平山东溪精舍里的一幕情景。

书桌中间——小铁鼎内松脂正在熊熊燃烧,明亮的火光照得四周如同白昼,一位教书老先生模样的人,手拿着《诗经》在讲解。十位年龄不等的泮生团团围坐,聚精会神地聆听先生讲述。屋旁松影婆娑,竹影摇窗……不久老先生掩上书卷,语重心长地说:“你们要像唐宪宗时宰相裴度那样,开创明时盛世,建功立业,照耀史册,名垂寰宇。你等今日在这里攻读,应襟怀壮志,把开创明时盛世作为自己的职责。相信你们的功业不在裴度之下。如果只通晓一种经书,掌握一门技艺,成为一般读书人,这不是我对你们的期望啊!”

这就是《东溪精舍》记载下来的故事。

这十位泮生遵循老先生的谆谆教导,树立远大理想,励志攻读书史,陆续登科高中,其中有两个状元(马铎、李骐),一个榜眼(陈全)。这先生就是受江田天池山灵气熏陶的陈洵仁。他是江田人,明·洪武十八年乙丑(1385年)进士,“其文章政事,郑重一时,长乐业诗经者自公始,故乐人号为‘诗经祖’。”(引自明《弘治县志》)。陈洵仁为官罢归后,受知县王遵道的聘请到六平山东溪精舍讲学。江田地区人才辈出,仅仅明清两代江田地区就出现五十四名进士。名闻八闽的大教育家、大学问家梁章钜、谢章挺、谢肇淛等都是江田人。

天池山摩崖石刻,有冰心老人题字:“物华天宝,人杰地灵。”我想,这是对江田地区的最好写照。

江田的“灵峰迎旭”是长乐十二景之一,清·乾隆年间长乐县令贺世骏,曾有诗称道:“一道红光笼晓翠,分明仙掌捧金盘。”

古往今来,江田灵山圣水,吸引多少文人墨客憧憬、陶醉,它牵动多少游人的心啊!唐·乾宁二年(895)进士、莆田人黄滔,游天池山灵峰寺时对这里灵山圣水流连忘返:“系马松间不忍归,数巡香茗一枰棋。拟登绝顶留人宿,犹待沧溟月满时。”(《题灵峰寺院》)黄见三对灵峰山也情有独钟,他是长乐青山乡人,清·咸丰三年(1853)进士,历任河南地方县令、知州等职,他每次返乡必来灵峰游玩,甚至离乡赴任时还要来一次:“行旌将发莫稽留,偶得偷闲半日游。”(见灵峰寺旁摩崖石刻《游灵峰寺》)

地灵人杰,与当地人历来重视教育有关。宋代,在天池山半山腰、大岩石下建了书斋,理学家朱熹曾在这里讲学授徒。继往开来,1995年以来,长乐七中在省、市各级领导,海内外有识之士和广大乡亲的关心和支持下,投入建校资金二千多万元,整个校园绿化、美化面积达5万多平方米,俨然是一座风景秀丽的花园。

同时,学校拥有一支业务素质好、勤奋敬业的教师和管理队伍。为了迅速提高高中教学质量和师资业务,特聘请特、高级名教师来校任教或指导教研教学。工夫不负有心人,横跨公路条幅撰句:“祝贺七中今年高考取得优异成绩,专科上线首次突破百人大关;”“期望七中不负江田人民厚望,乘胜前进,再创新辉煌。”这是江田镇广大群众对长乐七中的评价与厚望。

“开来桥”不但形式优美,而且结构牢固,它起了沟通校园两岸的作用。每天桥上师生往来如织,充满生机。2500多名莘莘学子在这里勤奋学习,掌握文化知识,将来建设祖国、家乡。他们之中不乏民族精英、家乡的能人。也许,这就是命名为“开来桥”的意蕴吧!

当我站在“开来桥”上时,一面饱览四周的秀色,一面倾听教学楼传来琅琅书声,想起岁月的流逝,校园的变化,未来的开拓,不禁涌上一句诗来:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”

(作者 黄世鼎)